HERALDIQUE-BLASONS-ARMOIRIES.COM

Tout sur l'héraldique

Tout sur l'héraldique

Panier des achats

FIGURES,

PIECES OU MEUBLES QUI COUVRENT L'ECU

On

appelle figures ou meubles tous les objets qui se placent sur le champ

de l'écu. Leur nombre est infini, car chacun d'eux représentant un fait

honorable, un voeu, un souvenir ou même un caprice, on conçoit quelle

quantité d'objets peut être employée en armoiries. La guerre, la

justice, les sciences, souvent même les épisodes de la vie privée, sont

venus payer leur tribut au blason, en apportant tous les signes par

lesquels on pouvait en caractériser les différents traits.

On a longtemps répété que les armes les plus simples indiquaient la plus pure noblesse. Ce fait, qui peut être vrai, admet cependant un grand nombre d'exceptions. Des familles possédant des armes très simples en ont vu successivement multiplier les meubles à mesure que des membres se distinguaient et obtenaient du souverain le droit d'ajouter à leur écusson quelque pièce commémorative d'une belle action. Ainsi notre première maison de France, celle de Montmorency, portait originairement d'or à une croix de gueules. Bouchard de Montmorency ajouta quatre alérions comme marque des quatre enseignes impériales conquises par lui sur l'armée de l'empereur Othon en 978. Mathieu de Montmorency porta ce nombre à seize, à cause des douze enseignes qu'il prit à la bataille de Bouvines, en 1214.

Les figures sont de quatre sortes: 1°, héraldiques; 2°, naturelles; 3°, artificielles; 4°, chimériques.

Les anciens auteurs n'en reconnaissaient pas autant; mais, sous l'empereur Napoléon, le blason ayant été en quelque sorte reconstitué, on a admis douze pièces honorables, parmi lesquelles la champagne, qui n'y figurait jamais auparavant.

Le nombre de ces pièces s'élève à huit seulement: le pairle, le canton, le giron, l'orle, le trescheur, la pointe, la pile, le lambel.

Sources :

Traité complet de la Science du Blason, J. d'Eschavannes - 1885

Noblesse, blason, ordre de chevalerie : manuel héraldique, E. Dentu - 1859

Trésor héraldique, A. de La Porte - 1864

On a longtemps répété que les armes les plus simples indiquaient la plus pure noblesse. Ce fait, qui peut être vrai, admet cependant un grand nombre d'exceptions. Des familles possédant des armes très simples en ont vu successivement multiplier les meubles à mesure que des membres se distinguaient et obtenaient du souverain le droit d'ajouter à leur écusson quelque pièce commémorative d'une belle action. Ainsi notre première maison de France, celle de Montmorency, portait originairement d'or à une croix de gueules. Bouchard de Montmorency ajouta quatre alérions comme marque des quatre enseignes impériales conquises par lui sur l'armée de l'empereur Othon en 978. Mathieu de Montmorency porta ce nombre à seize, à cause des douze enseignes qu'il prit à la bataille de Bouvines, en 1214.

Les figures sont de quatre sortes: 1°, héraldiques; 2°, naturelles; 3°, artificielles; 4°, chimériques.

FIGURES HERALDIQUES

On nomme ainsi des figures formées de divers signes de convention, et qui sont du plus grand usage en armoiries. On les divise en pièces de premier ordre ou honorables, pièces du second ordre, et pièces du troisième ordre.Pièces héraldiques de premier ordre ou honorables

Elles sont au nombre de douze, savoir: le chef, le pal, la fasce, la bande, la barre, la croix, le sautoir, le chevron, la bordure, le franc-quartier, l'écusson en coeur et la champagne. Elles sont très fréquemment employées; leur dimension est toujours du tiers de l'écu, sauf pour le franc-quartier, qui n'est que du quart à peu près.Les anciens auteurs n'en reconnaissaient pas autant; mais, sous l'empereur Napoléon, le blason ayant été en quelque sorte reconstitué, on a admis douze pièces honorables, parmi lesquelles la champagne, qui n'y figurait jamais auparavant.

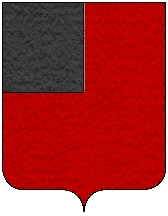

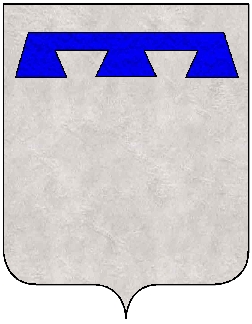

| Le chef On le place à la partie supérieure de l'écu, dont il occupe ordinairement le tiers. Il représente le casque du chevalier, le bourrelet, ou même la couronne qui couvre toujours sa tête. |

|

| Le pal Il est le hiéroglyphe de la lance du chevalier, et du poteau surmonté d'armoiries que chaque baron faisait dresser devant sa tente ou devant le pont-levis de son manoir: c'était une marque de juridiction. On le place dans le sens vertical. |

|

| La fasce C'est la ceinture du chevalier, dont elle reproduisait la couleur et les ornements. Sa dimension est du tiers de l'écu, et elle en occupe, le milieu dans le sens horizontal. |

|

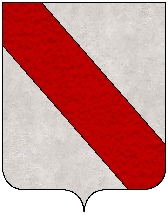

| La bande Cette pièce représente l'écharpe passée sur l'épaule, ou le baudrier de l'épée. On l'obtient au moyen d'une diagonale tirée de l'angle supérieur de droite à l'angle inférieur de gauche. |

|

| La barre Elle représente aussi l'écharpe du chevalier, mais disposée dans un sens contraire, c'est-à-dire de gauche à droite. Adoptée comme signe de bâtardise, elle a donné lieu à cette expression: né du côté gauche, appliquée à un enfant illégitime. Dans ce cas, elle est ordinairement diminuée de largeur. Celle qui occupe le tiers de l'écu ne peut être considérée comme marque de bâtardise. |

|

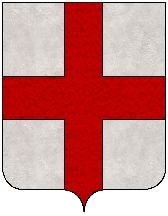

| La croix C'est le signe de notre rédemption, qu'adoptèrent naturellement les preux dont la dévotion égalait la bravoure. On la forme au moyen de la réunion du pal et de la fasce. Le fameux labarum de Constantin n'était autre chose que la croix, et elle fut adoptée comme un signe de piété ou de services rendus à la religion. Les événements en ont fait varier les formes à l'infini, et nous donnerons un chapitre spécial pour indiquer les plus usitées. |

|

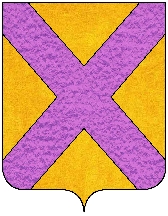

| Le sautoir On l'obtient au moyen de la bande et de la barre, dont il est la réunion. Quelques auteurs l'ont considéré comme représentant l'étrier, mais il est plus probable qu'on ne doit y voir qu'une variété de la croix. Un fait à l'appui de cette opinion, c'est qu'il est encore nommé croix de Saint-André, ou croix de Bourgogne. Ses formes sont aussi variées que celles de la croix. |

|

| Le chevron Le chevron à la forme d'un compas ouvert dont le point de réunion des deux branches serait vers le chef de l'écu. Il est l'emblème de l'éperon, et on l'a pris encore pour le signe hiéroglyphique des toitures de châteaux, des machines de guerre, et des tours de bois en usage dans les sièges. |

|

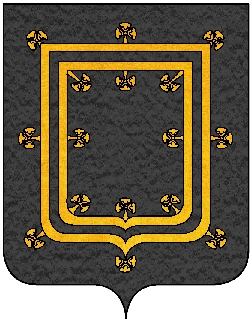

| La bordure Cette pièce enveloppe l'écu sans le couvrir entièrement, et est un symbole de faveur et de protection. Les souverains l'accordent comme récompense d'un service signalé, indiquant de cette manière qu'ils défendent celui qui en est décoré contre les embûches de ses ennemis. |

|

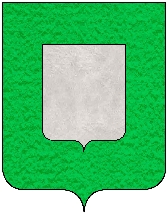

| Le franc-quartier Il occupe un peu moins du quart de l'écu, et se place à l'angle supérieur à dextre. Souvent il sert de brisure. |

|

| L'écusson en coeur Plus petit des deux tiers que l'écusson principal, il en occupe le centre ou coeur. C'est presque toujours une concession d'un souverain, ou encore une marque d'amour de la part de celui qui le porte. Souvent dans un tournoi, un chevalier plaçait ainsi au centre de son écu un signe, un rébus, une couleur qui ne pouvaient être compris que de la dame de ses pensées. |

|

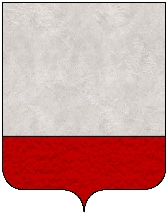

| La champagne Cette pièce, qui occupe le tiers inférieur de l'écu, est rarement employée en armoiries; aussi peu d'auteurs la placent-ils au nombre des pièces honorables ou du premier ordre. L'usage en a cependant été consacré dans les armoiries concédées par l'empereur Napoléon, où elle figure au nombre des pièces honorables. Les armoiries accordées aujourd'hui lui conservent le même privilège. |

|

Figures héraldiques de second ordre

Ces figures, que quelques auteurs ont comptées au nombre des pièces honorables, sont d'une origine plus récente, et par conséquent d'un usage moins fréquent que ces dernières. La majorité des héraldistes les ayant toujours séparées des pièces honorables, nous sommes obligés de nous conformer à cette autorité, tout en reconnaissant que la réunion des unes et des autres simplifierait beaucoup les règles du blason.Le nombre de ces pièces s'élève à huit seulement: le pairle, le canton, le giron, l'orle, le trescheur, la pointe, la pile, le lambel.

|

Le pairle. Il se compose de trois rayons partant du centre de l'écu et s'étendant vers les deux angles du chef et le milieu de la pointe, ce qui lui donne la forme d'un Y grec. Sa signification est incertaine, et n'a jamais été déterminée d'une manière positive par tous ceux qui se sont occupés de la science héraldique. Quelques-uns croient y voir la représentation de la sainte Trinité; d'autres, celle des trois vertus théologales. Je possède un manuscrit du seizième siècle, où l'auteur soutient que le pairle est l'emblème de ces trois grandes dévotions du chevalier: son Dieu, son roi, sa dame. Cette dernière explication paraîtrait assez plausible, s'il n'était plus simple de n'y voir que la réunion du pal, de la bande et de la barre, chacun pour la moitié de sa longueur. |

|

Le canton. Plus petit que le franc-quartier, il n'occupe que le neuvième de l'écu, et se place tantôt à l'angle dextre, tantôt à l'angle sénestre du chef. |

|

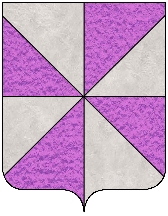

Le giron. Il n'est autre chose qu'un des quartiers du gironné, et s'entend ordinairement de celui qui se meut de la partie supérieure du flanc dextre. |

|

L'orle. C'est une bordure réduite à la moitie de sa largeur ordinaire, et séparée des bords de l'écu de toute la partie qu'on lui a retranchée. |

|

Le trescheur ou essonnier. On nomme ainsi l'orle rétréci dans sa largeur. Il est presque toujours double, et souvent orné de fleurons ou de fleurs de lis. |

|

La pointe. Pièce triangulaire occupant les deux tiers de la base, et montant en angle aigu jusqu'au chef. Quelquefois elle se meut d'un des flancs de l'écu, et il faut l'exprimer en blasonnant, c'est-à-dire remarquer qu'elle est posée en fasce, en bande, en barre, etc. Elle doit nécessairement diminuer de largeur à sa base, lorsqu'elle se trouve multipliée dans l'écu. |

|

La pile. C'est la pointe renversée. Elle peut aussi être multipliée dans l'écu; dans ce cas elle diminue de largeur. |

|

Le lambel. Le lambel représente un morceau d'étoffe que l'on emploie le plus souvent pour indiquer une brisure de branche cadette. C'est très rarement qu'on le trouve sur l'écu comme charge principale. Il peut avoir depuis trois pendants jusqu'à neuf. |

Figures héraldiques de troisième ordre

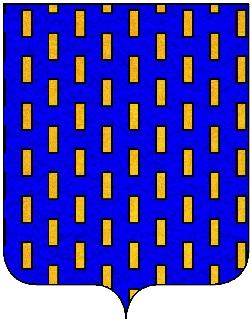

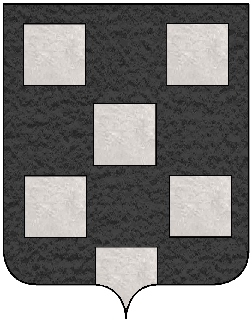

On comprend sous ce nom une quantité de figures carrées ou rondes que l'on emploie en armoiries, et à la plupart desquelles on a donné des noms particuliers. Les figures carrées sont le hiéroglyphe de l'homme de bien qui se montre toujours le même sous toutes ses faces; les figures rondes rappellent le souvenir des convois enlevés à l'ennemi, du ravitaillement des armées, souvent aussi de la rançon exigée des prisonniers, ou de celle que l'on avait payée soi-même pour se racheter des infidèles. Ces pièces ont été considérées comme pièces héraldiques, parce qu'au moyen de certaines combinaisons on peut les employer pour couvrir entièrement l'écu, et leur faire représenter ainsi une sorte d' émail, comme on le verra quand il sera question des sécantes partitions.| Les billettes Ce sont des pièces de bois carrées, un peu plus longues que larges, et posées à plat sur l'écu. |

|

| Les carreaux Pièces de bois tout à fait carrées, et posées comme les billettes. |

|

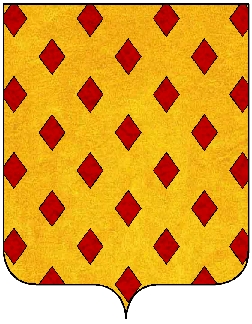

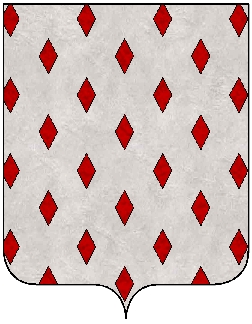

| Les losanges Pièces carrées un peu allongées et posées sur un des angles. |

|

| Les fusées Losanges très effilés, et quelquefois légèrement arrondis aux angles des flancs. |

|

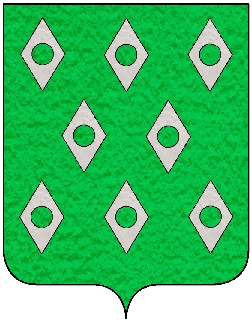

| Les macles Ce sont des losanges percés à jour au moyen d'une ouverture carrée. |

|

| Les rustes Macles ouverts en rond. |

|

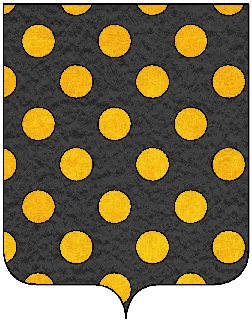

| Les besants Figures rondes représentant les pièces de monnaie, et pour cette raison toujours de métal. |

|

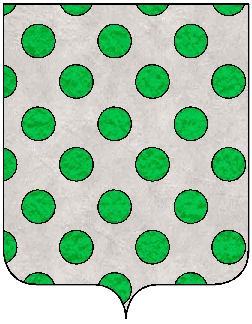

| Les tourteaux Sont de même forme que les besants, mais de couleur. |

|

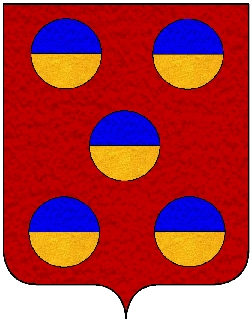

| Besants-tourteaux Besants composés à la fois de métal et de couleur. On les reconnaît en ce qu'ils se trouvent toujours sur un champ de couleur. |

|

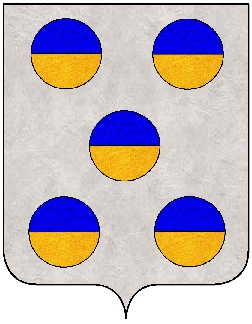

| Tourteaux-besants C'est le contraire des besants-tourteaux. Ils sont placés sur un champ de métal. |

|

Sources :

Traité complet de la Science du Blason, J. d'Eschavannes - 1885

Noblesse, blason, ordre de chevalerie : manuel héraldique, E. Dentu - 1859

Trésor héraldique, A. de La Porte - 1864

Recherche personnalisée